- 전체(739)

- 강익중/詩 아닌 詩(86)

- 김미경/서촌 오후 4시(13)

- 김원숙/이야기하는 붓(5)

- 김호봉/Memory(10)

- 김희자/바람의 메시지(30)

- 남광우/일할 수 있는 행복(3)

- 마종일/대나무 숲(6)

- 박준/사람과 사막(9)

- 스테파니 S. 리/흔들리며 피는 꽃(49)

- 연사숙/동촌의 꿈(6)

- 이수임/창가의 선인장(152)

- 이영주/뉴욕 촌뜨기의 일기(65)

- June Korea/잊혀져 갈 것들을 기억하는 방법(12)

- 한혜진/에피소드&오브제(23)

- 필 황/택시 블루스(12)

- 허병렬/은총의 교실(105)

- 홍영혜/빨간 등대(71)

- 박숙희/수다만리(66)

- 사랑방(16)

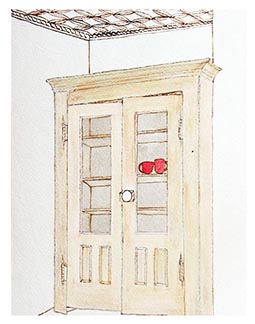

(199) 이수임: 없이 사는 지혜

창가의 선인장 (40) Simple Life

없이 사는 지혜

“Extreme minimalism(극단적 단순주의)으로 사네!”

친구가 우리 집을 방문한 후 내게 한 말이다. 불편하지 않으냐는 말을 곁들이며.

Soo Im Lee, An Empty Room, 2010, gouache on paper, 12 x 9 inches

Soo Im Lee, An Empty Room, 2010, gouache on paper, 12 x 9 inches

우리 집엔 가구와 살림살이가 많지 않다. 소파는 없어도, 침대와 식탁은 있다. 커다란 소파가 방을 차지하고 있는 것이 싫어 러그를 깔고 그 위에서 뒹군다. 밥그릇, 국그릇, 큰 접시, 작은 접시 식구 수대로 있었으나, 먼저 살던 사람이 새 박스 채 두고 간 8세트 미카사 그릇이 찬장 깊숙한 곳에서 나오는 바람에 갑자기 그릇이 많아졌다. 흰색 바탕에 청색문양이 영락없는 유대인 색감이다. 하지만 어쩌랴 공짠데.

손님이 올 경우를 제외하고는 냉장고 안도 휑하다. 물론 자주 오지 않지만 먹는 것도 살림만큼이나 간소하다. 아침엔 시리얼, 점심에 남편은 도시락을 싸들고 스튜디오로 가고 저녁엔 국에 김치 아니면, 생선에 나물로 간단히 먹는다.

오래전 내 머릿 속에 새겨진 사찰의 작은 방이 떠오른다. 가구라고는 대나무 막대기 하나만 덩그러니 매달려 있던 그 방 때문인듯하다.

몹시 추운 겨울 산사의 방문을 열고 들어서는 순간, 대나무 막대기가 천정으로부터 가는 두 줄에 매달려 있다가 방문 여는 소리에 나를 반기듯 살짝 흔들렸다. 누런 장판지와 창호지 벽지의 무심함에 이끌려 짐만 두고 나오려다가 뜨근뜨근 끓는 온돌 방바닥에 피곤한 몸을 뉘었다. 잠깐 눈을 붙였는데 깊이 오래 푹 자다 일어난 홀가분한 기분에 힘든 겨울 여정의 피로가 다 풀린 듯 몸이 가벼웠다.

매서운 찬 바람에 옷깃을 여미고 눈길 위에 새겨진 누군가의 발자국을 따라 어둑어둑한 하늘로 피어오르는 밥 짓는 연기와 냄새가 나는 부엌을 찾아 들어갔다. 심심한 간으로 고유한 맛을 그대로 살린 된장국에 감자 졸임과 고추나물의 간소한 상차림이 어찌나 맛있던지. 그 짧고 아득한 기억의 장면이 나의 생활습관의 한 조각을 이루며 평생을 따라다닌다.

물건이 많으면 청소하기도 관리하기도 힘들고 피곤하다. 작은 집에 큰 가구가 덩그러니 주인을 누르고 떡하니 차지하고 있는 것도 싫다. 물건을 사기 위해 이리저리 헤매는 일은 더욱 싫다. 휑하니 뚫린 길과 풀 냄새 가득한 공원을 걷다 집에 들어와 쌓인 물건과 가구를 보면 쓰레기통 안에 들어와 갇힌 듯 숨이 막히며 가슴이 답답해진다.

후배가 했던 말이 떠오른다. ‘그 사람 집안 구조는 그 사람의 뇌 구조와 같다.’ 집안에 물건이 많은 사람의 머릿속은 집안 구석만큼이나 복잡하다는, 과연 그럴까?

이수임/화가

이수임/화가