명상과 구원의 캔버스: 김희자(Wheiza Kim)씨의 작품 세계

The Enigmatic World of Wheiza Kim

명상과 구원의 캔버스:김희자씨의 작품 세계

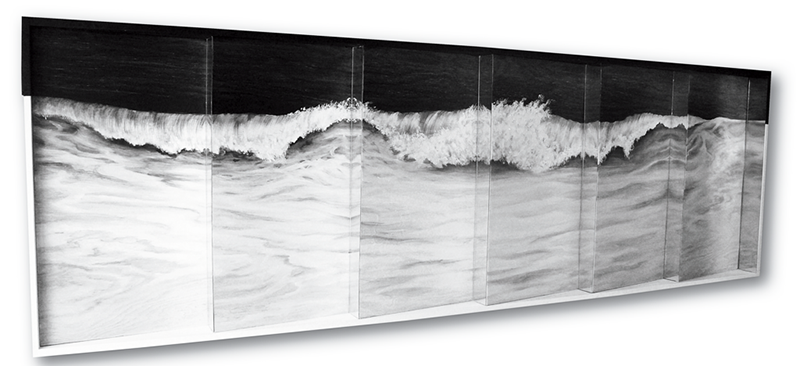

Wheiza Kim, 음과 양의 기 (氣)/ Chi, Yin and Yang, 96”×30”×6”, Acrylic on wood, mirrors, 2010

실존(實存)을 탐구하는 내면의 풍경화

누가 바람과 음악과 침묵을 그릴 수 있을까? 누가 캔버스에 시간을 담을 수 있을까? 어떤 그림이 관람자를 캔버스 속으로 초대하는가? 그리고, 자아성찰의 시간에 빠지게 할까? 그리고, 긴 여운을 남기는가?

제프 쿤스, 데미안 허스트, 아니쉬 카푸르, 게르하르트 리히터... 매끈하고, 피상적이며, 도발적인 개념미술과 설치미술이 풍미하고, 마켓의 거품이 절정에 달한 21세기 미술계에서 예술의 정신적인 것에 대해, 인간의 실존에 대해 생각하게 만드는 한인 작가가 주목을 끈다. 초현실주의 화가 르네 마그리트(René Magritte)의 냉소나 유머와는 다른 멜란콜리한 캔버스, 색면(Color Field) 화가 마크 로스코(Mark Rothko)와는 또 다른 드라마틱한 명상의 캔버스, 관람자들을 선(禪, zen)의 경지로 초대하는 뉴욕 작가 김희자(Wheiza Kim)씨다.

서울에서 태어난 김희자씨는 이화여고, 서울대학교 미대를 졸업했다. 결혼 후 10여년 동안 붓을 꺾고 있다가 30대 중반을 넘기며 자신의 정체성에 대한 질문으로 다시 작업을 시도하기 위해 성신여대 대학원에서 판화로 석사학위를 받았다. 1997년 뉴욕주립대(SUNY) 스토니브룩 방문 작가로 초청받아 한국현대미술을 가르쳤다.

1972년 서울 국립현대미술관 국전을 시작으로 두산갤러리(1986), 서울 예술의전당 한가람갤러리(1995), SUNY 스토니브룩 유니온갤러리(1997), 서울 인사아트센터(2008), 롱아일랜드대학교 허친스 갤러리(2010) 등 서울과 뉴욕을 오가며 100 여회의 그룹전과 23회의 개인전을 열며 왕성하게 작품 활동을 해왔다. 현재 롱아일랜드 노스포크 사운드에 살며 작업하고 있다. 2016년부터 뉴욕컬처비트(NYCultureBeat)의 칼럼니스트로 에세이와 시를 기고해왔다. http://wheizakim.com

Wheiza Kim, Glories in Memory, 47"x17"x3", Acrylic on wood, mirrors, 2016

캔버스는 5폭 병풍처럼 펼쳐지며 거울에 의해 분절된다. 거울 속의 이미지는 보여지는 것, 타자의 시선일까? 나무결을 닮은 하늘은 물감으로 덮을 수 없는 나무결의 실체를 드러내는 '벌거벗은 자아'와의 만남처럼 읽혀진다. 나무결은 작가가 감추고 싶지않은 자아(ego)이거나, 우리가 평생 안고 살아야할 본질을 암시하는 것 같다. 캔버스가 김희자씨의 마음의 풍경이라면 이 파노라마 이미지에 빼곡히 박힌 바다의 자갈은 영광스런 기억의 파편들일까? 욕망의 덩어리들은 아닐까? 모래들의 반란인가, 유희인가? 부화를 기다리는 자갈들인가? 그 자갈은 어느 순간 부화해서 물방울처럼 터질지도 모를 일이다. 정교한 정중동(靜中動)의 소리에 귀를 기울여보라.

에니그마(Enigma): 해체와 실험의 캔버스

김희자씨는 캔버스 전통의 틀을 깬다는 점에서 아방가르드적이다. 먼저 그는 직접 나무로 캔버스를 제작한다. 캔버스 천이 아니라 자연 나무결 위에 그리는 것이다. 나이테를 지문처럼 간직한 나무결은 때로 하늘과 구름이 되고, 바다의 물결로 변모하고, 때론 바람의 움직임을 담는다. 작가는 의도적으로 나무결을 투명하게 보여준다. 본질과 속성을 일부러 감추지 않는 것이다. 캔버스천로는 성취할 수 없는 재질의 속성이 그대로 드러난다. 나무결 화판엔 각 나무의 삶이 배여있다. 작가는 자연과 삶에 대해서 이야기할 준비를 한다. 그것은 작가로서 벌거벗은 무대이기도 하다.

Wheiza Kim, Clement Breeze, 62"x 22"x 3", Acrylic on wood, mirrors, 2016

나무결, 바람, 하늘, 파도, 모래사장이 엉킨듯한 이미지는 단순한 풍경화가 아니다. 수평선/지평선을 사이로 나뭇결을 드러낸 하늘과 구름들이 오른쪽 공간으로 점층적으로 이전한다. 아래 나뭇결은 바다의 파도로 변모한다. 하늘과 바다는 시간의 경과속에서 하나로 융합된다. 합일, 그것은 무(無)의 경지일까? 해탈의 캔버스일까? 아니면, 세파(世波)에 시달리는 우리의 번뇌(煩惱)가 치유된 카타르시스의 상태인가? 김희자씨의 풍경 아닌 풍경화, '온화한 바람(Clement Breeze)'은 치유의 카타르시스일 것이다.

또한, 그는 삼각형, 마름모, 파노라마 등 변화무쌍한 포맷으로 작업한다. 직사각형의 전통적인 프레임에서 탈피해 작가의 의도에 따라 캔버스를 변형하는 자유로운 의식을 시사한다. 작가가 표현하고자 하는 내용이 형식을 결정하는 것이다. 김희자씨가 기존의 틀에 구애되지 않는 리버럴한 작가임을 알아챌 수 있다. 병풍식으로 단절된 파노라마의 캔버스는 마치 활동사진의 배열처럼, 시간의 경과를 담는다. "같은 강물에 발을 두번 담굴 수 없다"는 고대 그리스 철학자 헤라클리투스(Heraclitus) 명언이나 불교에서 말하는 찰나(刹那)와 억겁(億劫)의 무상(無常)함을 보여준다. 뿐만 아니라 캔버스 안에 또 하나, 혹은 둘의 작은 프레임으로 캔버스를 분절하면서 시각의 다양성을 내포한다. 100여년 전 피카소와 브라크 등 입체파 화가들이 시도했던 화법이지만, 종말한 미술사조 큐비즘(Cubism)을 작가는 자신의 캔버스에 부활시킨다.

Wheiza Kim, At the sunflower field, 11"x13"x3", Acrylic on wood, mirrors, 2014

빈센트 반 고흐는 화병에 꽂힌 말라 비틀어진 해바라기를 그렸다. 해바라기밭에서 김희자씨는 원경과 근경, 그리고 거울 속에 자신을 모습을 담은(Looking-glass Self) 상상 속의 풍경을 비치한다. 이로써 전지적인 작가의 도그마에서 벗어나 다른 앵글을 포착해서 부연으로 보여준다. 여기에 희망. 열정, 행복의 상징인 거대한 해바라기꽃들 사이에 축소된 인물(자화상?)까지 추가했다. 그 작은 프레임 속의 고리는 여인의 심경을 묘사한다. 김희자씨에게 해바라기는 정물화나 풍경화의 오브제가 아니다. 해바라기는 작가의 마음을 표현하기 위한 메타포일 뿐이다. 당신이 주목하는 그림은 세 가지 중 어느 것일까? 구로사와 아키라(Kurosawa Akira) 감독의 영화 '라쇼몽(Rashomon)'에서 산적, 무사와 아내 등 각 인물들의 관점이 다르듯이 우리의 인식구조도 편견에서 벗어날 수 없다. 작가는 우리의 독단적인 시선, 인식과 심판을 경계하는듯 하다. 그러므로, 창틀과 캔버스틀 자체도 우리의 운명적인 프레임이라는 것을 깨닫게 된다. 작가는 관람자를 끌어들이면서 그녀가 만든 수수께끼의 풍경 속에 참여하게 만든다.

김희자씨는 형식의 실험을 멈추지 않는 작가다. 그는 박스형 캔버스 안에 거울을 배치함으로써 회화와 조각 사이의 반입체형 부조 작품을 제작하고 있다. 이 역시 작가가 2차원의 평면에 머무르지 않고, 3차원의 깊이로 들어가겠다는 의지의 표명이다. 2차원이 미술의 세계라면, 3차원의 거울은 심리학과 철학의 세계로 들어가는 입구처럼 보인다. 그의 캔버스에 등장하는 바다와 하늘은 현실을 재현한 관습적인 풍경화라기 보다는 작가 마음의 풍경을 묘사한 초현실적인 정경이다. 작가는 자신의 캔버스를 미술의 세계에서 확장하여 자아분석과 정신치료(therapy)의 프로세스라는 공간/장치로 확장한다. 이건 어디까지나 마음을 열 준비가 된 관람자들에게 한해서이다.

하늘과 바다와 창문과 나

# 인식의 문, Doors

Wheiza Kim, Waiting for her dream, 24"x24"x4", Acrylic on wood, mirrors, 2014

캔버스는 김희자씨에게 마음의 창이다. 작가는 캔버스 안에 창문을 열어놓는다. 에드바르트 뭉크(Edvard Munch)의 '절규'같은 붉은 하늘의 열린 창 속엔 고층건물이 보인다. 롱아일랜드 리버헤드 바닷가에 살며 작업해온 작가에게 맨해튼은 미술계와 상업주의나 욕망의 정글에 대한 메타포일까? 그녀 옆의 검은 그림자들은 작가의 발목을 잡고 있는 어두운 현실일 것이다. 앤드류 와이어스(Andrew Wyeth)의 '크리스티나의 세계'(1948)이 황폐한 언덕에서 농가를 절망적으로 바라보는 소아마비 여인을 포착했다. 김희자씨의 'Waiting for Her Dream'은 창 밖의 세계를 동경하는 여인의 간절함이 담겨 있다. 작가가 이 캔버스에서 꾸는 꿈은 뭉크, 살바도르 달리(Salvador Dali)와 르네 마그리트, 그리고 앤드류 와이어스에 대한 오마쥬처럼 보인다.

김희자씨는 미술의 정신적인 것에 대해 탐구해왔다. 그의 작품 앞에서 마음의 문을 열어볼 필요가 있다. 이를 위해 작가는 종종 그림 안에 창문과 문을 열어 놓는다. 닫힌 문은 감성과 지성의 열쇠를 필요로 한다. 시인 윌리엄 블레이크(William Blake)나 철학자 알도스 헉슬리(Aldous Huxley)가 설파했던 '인식의 문(The Doors of Perception)'을 떠올린다면, 김희자씨의 창문 역시 인식의 우물로 내려가는 입구일 것이다. 블레이크는 "인식의 문들이 씻겨지면, 모든 것은 사람 자체에 있는 그대로, 무한하게 나타날 것"이라고 했다. 따라서 김희자씨의 캔버스 안으로 들어가려면 깨어있어야(awakening) 한다. 그리고, 깨우쳐서(enlightening) 떠나게될 지도 모른다. 나의 창으로, 그 문은 작가가 관람객과 소통하는 통로이자 관람자에 따라서는 자아성찰을 위한 비상구인 셈이다.

# 거울의 메타포: Mirrors

Wheiza Kim, 쉬고싶다/I want to rest, 24”×24”×4”, Acrylic on wood, mirrors, 2008

파란 하늘의 뭉게 구름들이 빗물처럼 흘러내리며 나무 형상을 하고 있다. 작가도 구름도 지쳐있는 모양이다. 집 모양 거울 안엔 뭉게구름 나무들이 지상으로 내려와서 구름나무 숲을 만들었고, 그 구름침대 안에 어린이가 잠들어 있다. 하늘의 구름들은 집착이라는 욕망, 땅의 구름나무들은 집착을 놓았을 때의 평화로움처럼 보인다. 작가는 '마음의 집' 안에 거울을 배치하고, 거울에 비친 자아를 성찰하게 만든다. 우리가 꿈꾸는 낙원, 무릉도원(武陵桃源)도 이 마음 먹기에 달렸다(일체유심조, 一切唯心造)는 불교 사상을 연상시킨다. 일체가 마음의 거울이므로 허망한 것에 매달릴 이유가 없다. 집착을 버리고, 마음을 비우는 것이 진정한 깨달음이 될 것이다.

사회심리학자 찰스 쿨리(Charles H. Cooley)는 거울자아(Looking-Glass Self)론에서 거울 속에서 자신을 보는 것처럼 사람들은 타자들이 바라보는 자신의 모습, 타자들이 기대한다고 생각하는 모습 등 사회적인 컨텍스트 안에서 자아와 정체성을 형성한다고 주장했다. 김희자씨는 일상생활에서 체면과 기대 등 타자들의 시선에서 자유로울 수 없는 우리에게 작은 거울 앞에 잠시 멈추어서 자신을 성찰해보라고 유혹하는듯 하다. 문을 열고 들어가서 거울도 보아야 한다. 깨끗한 거울과 고요한 물, 명경지수(明鏡止水)가 작가가 궁극적으로 원하는 마음의 상태일까? 그런 의미에서 그의 캔버스는 희노애락(喜怒哀樂) 인생의 번뇌를 고해성사(告解聖事)할 수 있는 창구이며, 치유(therapy)가 될 수도 있겠다.

# 자연과 생의 순환: Mother Nature & Circle of Life

Wheiza Kim, 아침이슬로 왔다가, 저녁 별이 되어 떠나리…/Come as morning dew, leave as the evening stars…, 56”×48”×8”, Acrylic on wood, mirrors, 2010

김희자씨의 우주는 삼각형이다. 아침 이슬에서 저녁 별까지 우리의 삶은 영롱하고, 거대한 우주 속의 미미한 존재, 인생무상을 깨닫게 해준다. 시적이며 철학적인 캔버스다.

롱아일랜드 리버헤드 바닷가에 살며 작업하는 김희자씨의 나무결 캔버스는 바다, 바람, 하늘, 구름, 나무, 물결 , 모래 등 그가 가까이하는 자연을 담고 있다. 작가에게 바다는 낭만적인 소재는 아니다. 실존을 뼈저리게 깨닫게 하는 대자연이다. 작가로서, 아내로서, 어머니로서 욕망과 역할과 기대와 책임감이라는 고뇌를 어깨에 힘겹게 지고 있는 실존이 거대한 자연 앞에서, 우주 속에서 자신을 바라보는 듯 하다. '공수래 공수거(空手來 空手去)'의 우리 삶에서 바다와 바람은 부질없는 집착과 욕망을 씻겨주는 '고해성사(告海聖事)'의 바다처럼 다가온다. 바다는 우리가 태어난 어머니(母)의 자궁이며, 우리가 돌아갈 물(水), 즉 우주의 순환인 것이다.

김희자씨의 캔버스는 자연과 자아, 작가와 관람객이 만나는 관조(觀照)의 공간이다. 나무결 캔버스 안에 사원(寺院)을 지으며, 자기성찰을 하고 우리을 그 사원으로 초대한다. 마음의 열쇠로 '의식의 문'을 따고 들어가면, 그 안에는 내가 보인다. 그녀가 꾸민 하늘과 바다와 바람과 나무들은 '우리는 어디에서 왔으며, 어디로 가는지'를 깨닫게 하며, 마음을 정화시킨다. 그의 작품은 관람자의 마음 속으로 들어와 자리 잡고, 오랜 여운을 남긴다.

작가는 단순한 아티스트의 지평선을 넘어 고도의 지성과 감성으로 무장한 철학자이며, 테라피스트의 역할까지 해주는 바람의 메신저다. 그의 메시지를 포착하고, 구원의 느낌을 받는가 마는가는 관람자의 마음 상태에 달려있다. 오늘날 거품으로 요동치는 미술이라는 욕망의 바다에서 외딴 섬같은 그의 건재는 고귀하며, 우리는 그를 고마워해야할 것이다.

by Sukie Park/NYCultureBeat (September, 2018)

(319) 타냐 아퀴니가 Tanya Aguiñiga: Craft & Care@아트앤디자인...

(319) 타냐 아퀴니가 Tanya Aguiñiga: Craft & Care@아트앤디자인...