한류를 이해하는 33가지 코드 #5 한(恨)과 한국영화 르네상스

33 Keys to Decoding the Korean Wave, Hallyu! #5 Country of Trauma, Culture of Drama

한류를 이해하는 33가지 코드

#5 한(恨)과 한국영화 르네상스

#5 한(恨)과 한국영화 르네상스 Country of Trauma, Culture of Drama <English version>

http://www.nyculturebeat.com/?mid=Zoom&document_srl=4072876

2020년 2월 9일 아카데미상 시상식에서 '기생충'으로 국제극영화상을 수상한 봉준호 감독에게 기립박수를 보내고 있는 할리우드 영화인들.

"아리랑 아리랑 아라리요/ 아리랑 고개로 넘어간다/ 나를 버리고 가시는 임은/ 십리도 못 가서 발병 난다

아리랑 아리랑 아라리요/ 아리랑 고개로 넘어간다/ 청천 하늘엔 별도 많고/ 우리네 가슴엔 한(恨)도 많다

아리랑 아리랑 아라리요/ 아리랑 고개로 넘어간다/ 저기 저산이 백두산이라지/ 동지 섣달에도 꽃만 핀다"

한국인들만 이해하는 우리 고유의 정서와 병이 있다. 바로 '한(恨)'과 '화병(火病)'이다. 한민족은 단군조선 이래 5천년 역사 속에서 산전수전(山戰水戰)을 다 겪었다. 그 고난의 삶을 살아오면서 가슴 속에 한이 맺혔다. 역사적(외침, 내란, 식민지, 전쟁, 분단, 실향, 이산가족, 입양아 등), 정치적(독재, 부정부패, 자유 억압 등), 사회적(계급, 남존여비의 유교문화, 빈부차 등), 개인적(입시, 군대, 취업, 이혼, 효도 등) 요인 등 다양한 원인에서 비롯되어 오랜 시간 가슴에 축적된 슬픔, 분노, 우울, 불안, 패배의식이다. 즉, 약자의 감정이다.

이 한이 쌓이면 화병(火病, Hwa-Byeong)이 된다. 화병은 이민자들에게는 더 잘 걸리는 병일 것이다. 고국을 떠나 낯선 땅에 둥지를 트고 제 2의 삶을 시작하면서 늘 언어장벽, 문화장벽, 인종차별에 부딪힌다. 여기에 영주권, 렌트, 의료보험비, 그리고 자식과의 세대차까지 무한대의 스트레스를 짊어지고 산다. 1995년 미국정신의학회는 'Statistical Manual of Mental Disorders'에서 '화병(Hwabyeong)'을 한인 이민자들에게 나타나는 문화관련 증후군으로 거론했다. 영어로는 'Somatization Disorder(스트레스 성 신체화장애)'라고 한다.

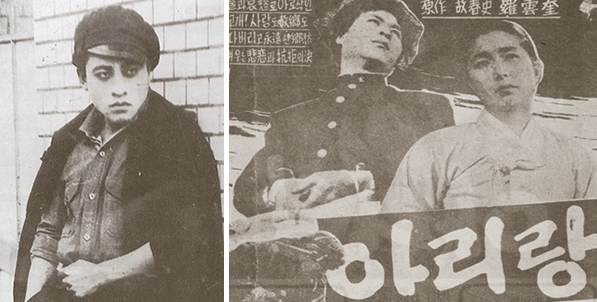

1926년 나운규 감독, 각본, 주연, 제작의 '아리랑'은 우리 민족의 한이 그려진 영화로 주제가 '아리랑'이 널리 퍼지게 된다.

'아리랑'은 우리 민족의 한이 짙게 배인 노래다. '아리랑'은 사실 일제 강점기에 제작된 춘사(春史) 나운규(1904-1937)가 스물두살에 만든 무성영화 '아리랑'(1926)의 주제가였다. 독립운동가였던 나운규가 각본, 감독, 주연까지 겸한 작품이다. 서울에서 철학공부를 하던 중 3.1운동에 가담했다가 일본경찰의 모진 고문으로 미친 청년 김영진이 고향에 돌아온다. 영진은 일제의 앞잡이가 된 동네 악덕지주의 머슴이 여동생을 범하려하자 낫으로 찔러 죽이며 정신이 되돌아오지만, 경찰에 끌려간다는 내용이다.

나라 잃은 백성의 울분과 설움을 그린 '아리랑'은 1926년 10월 1일 단성사에서 개봉됐다. 총독부는 상영 첫날부터 전단지 1만매에 불온한 가사가 있다며 압수하고 탄압했다. 하지만, 개봉 후 주제가 '아리랑'은 방방곡곡으로 퍼지며 애국가처럼 불려졌다. 영화 '아리랑'은 그후로도 20년간 서울에서만 800여회 재상영된 민족영화로 남았다. '한국영화의 오손 웰즈' 나운규는 1937년 잡지 '삼천리'와의 인터뷰에서 아리랑을 자신이 지었다고 밝혔다.

"내가 지었소이다. 내가 어린 소학생 때에 청진서 회령까지 철도가 놓이기 시작했는데, 그때 남쪽에서 오는 노동자들이 철로 길을 닦으면서 '아리랑, 아리랑'하고 구슬픈 노래를 부르더군요. 그것이 어쩐지 가슴을 울려서 길 가다가도 그 노랫소리가 들리면 걸음을 멈추고 한참 들었어요. 그리고는 애련하고 아름답게 넘어가는 그 멜로디를 혼자 외어보았답니다.... 내가 예전에 듣던 그 멜로디를 생각해 내어서 가사를 짓고, 곡보는 단성사 음악대에 부탁하여 만들었지요." -아리랑 아카이브-

한국 최초의 영화는 1919년 단성사에서 개봉된 김도산 감독의 '의리적 구토'. 신문광고와 제작자 박승필, 김도산 감독.

'아리랑'은 우리 민족의 애환을 담은 대표곡이 됐다. 그 종류도 정선 아리랑, 밀양 아리랑, 진도 아리랑 등 약 60여종에 약 3천600곡이 전해지는 것으로 추정되고 있다. 2012년 '아리랑'은 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다. 하지만, 영화 '아리랑'의 필름은 소실됐다. '아리랑' 외에도 '풍운아' '사랑을 찾아서' '벙어리 삼룡' '홍길동' '임자 없는 나룻배' '아리랑 2' '아리랑 3' 등 등 20여편을 연출한 나운규는 35세에 폐결핵으로 세상을 떠났다. 1990년 한국영화감독협회에서는 나운규의 호를 딴 춘사영화제를 열어오고 있다.

한국 최초의 영화는 일제 치하 1919년 10월 27일 단성사에서 개봉된 김도산 감독의 '의리적 구토(義理的仇討)'였다. 단성사 주인 박승필이 제작비 5천원를 투자한 '의리적 구토'는 연극 사이에 삽입하는 영화, 활동사진 연쇄극(kinodrama)의 형태였다.

한강철교, 장충단, 청량리, 남대문 정차장, 뚝섬 등지에서 촬영했으며, 계모 역은 김영덕이 여장으로 출연했다. 간악한 계모의 흉계에 맞서 싸우는 아들 송산의 이야기로 계모는 일본, 송산은 조선을 상징한 것으로 보인다. 주제는 권선징악이지만, 조선인들에게는 3.1 운동의 민족정신을 이어받은 영화였을 것이다.

Country of Trauma, Culture of Drama

KBS-TV의 '이산가족을 찾습니다'(1983). Photo: KBS

우리 민족의 한은 영화보다 더 영화같은 현실에서 증폭됐다. 6/25 동란은 가족들을 생이별시켰다. 1983년 KBS-TV의 '이산가족을 찾습니다' 특별 생방송은 온 대한민국 안방 시청자들을 눈물의 바다 속으로 빠트렸다. 혈육이 재회하며 부등켜안고 울부짖는 장면은 대본이 없는 휴먼 드라마, 극적인 리얼리티 쇼였다. 미국 TV의 '빅 브라더(Big Brother)'나 '서바이버(Survivor)' '아메리칸 아이돌(American Idol)'같은 흥미 본위의 리얼리티 프로그램이 아니었다. 세계인들에게 전쟁의 아픔과 상흔과 함께 평화의 메시지를 고취시킨 한국의 오리지널 TV 리얼리티쇼였다.

그해 여름 대학 신입생이었던 필자는 KBS에서 이산가족의 신청서를 정리하는 아르바이트를 했다. 삐뚤빼뚤 필체로 슬픔이 담긴 입분이, 섭섭이라는 이름도 보았다. 여의도 KBS 본관은 애타게 헤어진 가족을 찾는 벽보로 빼곡하게 메워졌다. 그해 6월부터 11월까지 138일간 10만 명이 넘는 이산가족 찾기 신청이 접수됐고, 5만3536 가구가 TV에 출연, 1만189가구가 상봉했으며, 453시간45분으로 최장 연속 생중계 기록을 세웠다. '이산가족 찾기' 생방송 녹화 테이프, PD 수첩, 이산가족 신청서, 사진 등 자료 2만 500여건이 담긴 기록물은 2015년 유네스코 세계기록유산에 등재되기에 이른다.

세월호 참사를 다룬 이승준 감독의 '부재의 기억(In the Absence)'은 한국영화 최초로 아카데미상(2020) 다큐멘터리 후보에 올랐다.

2014년 4월 16일, 한국인들은 세월호가 가라앉는 모습을 망연자실하게 목격하고 있었다. 300여명의 생명을 앗아간 이 사고는 한인들에게 정신적 충격, 희생자들에 대한 슬픔, 정부와 책임자들에 대한 분노, 살아남은 이로서의 죄책감까지 겹쳐 깊은 트라우마로 남았다. 결국 세월호 참사는 박근혜-최순실 국정농단의 폭로로 이어졌고, 성난 시민들은 촛불 시위로 대통령을 탄핵시키는 민주혁명을 이루게 된다.

파란만장한 역사 속에서 우리는 고대 그리스 비극만큼이나 처절한 현실의 드라마를 체험한 민족이다. 트라우마가 많은 우리들은 웬만한 드라마에는 감동하지 않는다. 한국의 TV 시청자들, 영화 관객들의 기대 수준은 높다. 구태의연한 드라마나 진부한 영화의 스토리로는 만족시킬 수 없다.

이에 드라마, 시나리오 작가들은 더 자극적이고, 더 흥미진진하며, 반전과 스릴이 넘치는 이야기를 발굴하고, 감독들은 더 빼어난 연출력을 발휘해야 했을 것이다. 오늘날 한국의 드라마와 영화가 한국 관객들의 눈높이를 겨냥하며 수준을 높였고, 결국 세계인들을 매료시키게되지 않았을까?

한국산 웹툰 영화-드라마로, 세계로

한국인들이 스토리 텔링 강자라는 것은 웹툰(Webtoon/ Webcomic, 디지털 만화)에서도 입증된다. 웹툰을 기반으로 드라마, 영화, 게임, 애니메이션이 제작되어왔으며, 흥행의 보증수표가 되었다. 안병기 감독의 '아파트'(2006)에서 강우석 감독의 '이끼'(2010)와 '전설의 주먹'(2013), 윤태호 감독의 '내부자들'(2015), 백종열 감독의 '신인류 전쟁: 부활남'(2022) 등 영화와 '미생'(2014), '김비서가 왜 그럴까'(2018), '이태원 글라쓰'(2020)등 드라마로도 제작됐다.

오랫동안 일본 만화 '망가'(まんが, manga)가 점유했던 세계 만화 시장도 한국식 웹툰(Webtoon/ Webcomic, 디지털 만화)가 앞서갔다. 2004년 시작한 네이버 웹툰과 카카오웹툰 등을 플랫폼으로 미국, 유럽, 동남아에서 한국 웹툰은 1위를 차지했다. 한국콘텐츠진흥원의 2021 콘텐츠산업 동향분석에 따르면, 전체 수출의 1위는 게임(69.5%), 2위는 만화(39.7%), 3위가 음악(38.5%)였다. 만화산업 백서에 따르면, 한국 웹툰 시장 규모는 2019년 1조원을 돌파했으며, 글로벌 웹툰 시장을 합치면 7조원 규모에 들한다. 2020년 해외 시장에 진출한 웹툰 플랫폼은 8개, 작품수는 5천500여편이다. 코로나 팬데믹으로 웹툰의 매출을 증폭됐다. 한국은 바야흐로 웹툰 제국으로 부상한 것이다.

Korean Cinema I: Dark Age

1970년대 유신체제 하에서 쏟아진 호스티스 영화들.

영화는 사회의 거울이다. 일제 식민지 치하에서, 독재정권 하에서 영화인들의 표현의 자유는 억압됐고, 검열에 시달렸다. 그 어둡고 긴 터널을 지나 오늘날 시네마 르네상스의 환희를 누리고 있다. 어떻게 한국에서는 그토록 뛰어난 시네아스트들(Cineastes)이 나왔을까? 지금 한국은 봉준호, 박찬욱, 홍상수, 이창동, 김기덕 감독을 보유한 영화강국이지만, 한때 한국영화는 포르노에 가까운 에로영화들이 난무한 암흑의 늪에 빠져 있었다.

1970년대 유신체제하 영화법은 우수영화에 외화수입쿼터를 배정하게 된다. 이에 국책영화(의사 안중근, 효녀 심청, 아라비아의 열풍 등)가 쏟아져 나오며, 한국영화 제작은 수입권을 따기 위해 전략적 도구로 추락한다. 한국에서 1970-80년대 20대를 보낸 7080 세대(1945-70년생)들은 군부독재, 10월 유신, 통행금지, 미니스커트와 장발 단속, 교복 문화의 경직된 사회 속에서 포크송, 통기타와 맥주, 다방, 경양식집 등 낭만을 찾던 세대였다.

그러면, 영화는? 'O양의 아파트' '내가 버린 여자' '아스팔트 위의 여자' '별들의 고향' '겨울여자' '영자의 전성시대' '꽃순이를 아시나요' 나는 77번 아가씨' '여자들만 사는 거리' 등 호스티스 영화가 풍미했다. 이장호, 김호선, 하길종 등 한국의 대표 감독들과 정윤희, 장미희, 유지인의 여배우 트로이카가 호스티스라는 기이한 장르와 함께 전성기를 누렸다.

작고한 배우 신성일씨의 회고에 따르면, "당시의 검열을 피하려면 교수, 변호사, 의사 등 상류층의 비도덕성이나 버스 차장 등 하류층의 인권문제를 다루는 대신, 항의하지 않을 직업인 호스티스 영화가 대세가 됐다"는 것이다. 하지만, 호스티스 영화의 저변에는 산업화 시대 서울로 상경한 젊은 여성들이 겪었던 노동과 성의 착취구조도 깔려 있었다.

제 5공화국의 1980년대는 에로영화가 봇불을 이루었다.

1980년대 제 5공화국은 스포츠, 섹스, 영화(Sports, Sex, Screen)의 3S 정책으로 대중의 관심을 비정치적인 분야로 돌리며 대중의 우민화를 가속화했다. 1982년 통행금지가 37년만에 해제되면서 성매매업소가 급증했고, 스포츠 신문이 날개돋힌듯이 팔렸다. 미국에서 스포츠는 한 섹션으로 다루어진다.

그 시대엔 '애마부인' '어우동' '무릎과 무릎 사이' '매춘' '뽕' '빨간 앵두' '산딸기' '변강쇠' '앵무새 몸으로 울었다' '뻐꾸기도 밤에 우는가' '여자가 밤을 두려워하랴' '훔친 사과가 맛이 있다' '뼈와 살이 타는 밤' 등 '벗기기' 위주의 에로영화들이 쏟아져 나왔다.

당시 민주화 운동에 앞장섰던 386 세대(30대, 80년대 학번, 60년대 생)들은 이문열(사람의 아들, 익명의 섬/안개마을, 구로 아리랑...)과 최인호(적도의 꽃, 고래사냥, 깊고 푸른 밤, 겨울 나그네) 두 작가의 소설을 각색한 문예영화로 갈증을 해소했다. 사회비판 시각의 이장호 감독과 감성의 로맨티스트 배창호 감독이 쌍벽을 이루었던 시대였다. 1980년대의 간판 배우 안성기는 냉소적인 지식인이나 나약한 소시민(바람 불어 좋은 날, 난장이가 쏘아올린 작은 공, 꼬방동네 사람들, 안개 마을, 고래 사냥, 기쁜 우리 젊은 날, 개그맨, 성공시대, 안녕하세요 하나님 등)을 대표했다.

한국영화가 암흑기에 빠진 80년대 홍콩 누아르와 무협영화가 한국에서 큰 인기를 누리게 된다.

대학 졸업한 해에 필자는 여성단체협의회의 매스컴 모니터 요원으로 잠시 일을 했다. 당시 이영희 공연윤리위원장은 자신이 삭제한 영화 장면들을 모아서 우리에게 보여주었다. 여자 주인공이 바나나 먹는 장면, 도로공사에서 바닥에 구멍을 뚫는 장면조차 성적인 행위가 연상된다며 삭제됐다. 이장호 감독은 이현세의 만화 '공포의 외인구단'을 영화화하는데, 제목을 '이장호의 외인구단'으로 바꾸어야 했다. '공포'가 혐오감을 준다는 이유로 심의에서 반려되었기 때문이다.

제 5공화국은 '공포의 가위손'으로 영화인들의 창작의욕을 위축시켰다. 1989년 동경국제영화제에 취재 갔다가 한 비디오숍에 들어갔다. 한국영화들이 거의 포르노 섹션에 비치되어서 얼굴이 빨개질 정도였다. 오늘날 한국 영화가 칸, 베니스, 베를린, 아카데미를 휩쓰는 것은 실로 괄목상대할 변화다.

이 틈새를 타서 홍콩영화가 한국의 영화계를 장악했다. 배우 성룡, 홍금보, 원표를 비롯, 주윤발, 장국영, 유덕화, 왕조현, 임청하 등이 출연하는 무협액션과 누아르의 인기가 하늘을 찌를듯 했다. '영웅본색'(1986), '천녀유혼'(1987), '열혈남아'(1988), '첩혈쌍웅'(1989), '천장지구'(1990), '소오강호'(1990), '동방불패'(1992) 등이 한국 관객을 사로잡았다. '홍콩의 스티븐 스필버그' 서극 감독, 스타일리쉬한 범죄 액션의 귀재 오우삼, 그리고 멜란콜리한 이미지의 왕가위가 이끈 홍콩 뉴웨이브 영화들이 한국 극장가에서도 크게 히트했다. '한류(Korean Wave)' 이전에 '홍콩 웨이브(Hong Kong Wave)'를 체험했으니, 지금은 역전된 셈이다.

그즈음 한 스포츠 신문에서 필자에게 원고 청탁이 왔었는데 던져준 주제가 '에로티시즘과 영화'였고, 부담되어 거절한 적이 있다. 그랬더니 "건방지다"는 반응이 왔다. (그 신문사에서 여는 제 1회 뉴미디어전 프로그램 위원회에 무보수로 참가하던 때라 보상의 뜻이었던 것 같다. 결국 그 칼럼은 영화 잡지사 출신 남자 시나리오 작가가 맛깔스럽게 썼던 것으로 기억한다. 그는 지금 추리소설작가이자 재즈 전문가이다.)

1987년 6월 민주항쟁과 88 서울 올림픽을 치르고, 규제가 풀리면서 한국영화는 기나긴 어둠의 터널에서 빠져나왔다. 1987년 고 강수연(1966-2022)이 임권택 감독의 '씨받이'로 아시아 여배우 최초의 베니스영화제와 낭트영화제 여우주연상을 수상했다. 중국 배우 공리(Gong Li)는 5년 후인 1992년 장예모 감독의 '귀주 이야기(The Story of Qiu Ju)'로 베니스 여우주연상을 받게된다. 1989년 배용균 감독의 불교 영화 '달마가 동쪽으로 간 까닭은'이 로카르노영화제에 금표범상(대상)을 받으면서 영화계에 희망의 빛이 쏟아졌다. 효성대 미대 교수였던 배용균 감독이 홀로 제작, 감독, 각본, 촬영, 미술, 편집, 조명까지 맡고, 무명 배우를 캐스팅한 '달마...'는 한국 독립영화의 등대가 된다.

88 서울올림픽을 계기로 헐리우드 메이저 스튜디오들이 UIP(United International Pictures: MGM, UA, Universal, Paramount)를 통해 한국 영화관에 직접 배급을 시작했다. 첫번째 영화는 마이클 더글라스와 글렌 클로즈가 주연한 로맨틱 스릴러 "위험한 정사(Fatal Attraction)"였다. '저항의 민족' 후예들이 이번에는 영화계에서 다시 일어섰다. 1993년 한국 정부는 스크린쿼터(국산 영화의 의무 상영일수)를 연간 146일에서 40일로 축소한다고 발표했다. 극장주들은 이윤추구에 급급해 외국영화를 개봉할 것이기에, 영화인들에게 이는 생존권을 위협하는 사형선고와도 같았다. 1996년 영화법 개정으로 상영시간은 총 146일로 고정됐다.

1990년대 충무로(구 한국할리우드)는 새로운 물결이 시작됐다. 삼성, 현대, 대우, CJ, SKC, 두산, 롯데 등 대기업들이 막강한 자본과 조직력으로 영화 사업에 진출했다. 1993년 스티븐 스필버그 감독의 "쥬라기 공원"이 개봉했을 때 김영삼 대통령은 "영화 1편의 흥행 수입이 자동차 150만대를 수출하는 것과 맞먹는다"고 말했으며, 정부는 영상산업을 21세기 미래의 첨단산업으로 규정했다. 1990년대 중반 필자는 고 강한섭 교수(1958-2021), 김영진 교수와 함께 한국영화산업에 관한 책에서 '대기업이 한국 영화산업에 미친 영향' 챕터를 기고했었다.

이와 함께 영화인들의 억눌렸던 창작열은 활화산처럼 폭발하기 시작했다. 바야흐로 기획자/프로듀서 시대가 도래했다. 기존의 감독 중심 영화 제작에서 탈피하여 영화 마케팅으로 경력을 쌓은 쌓은 젊은 영화 기획자들이 프로듀서로 등장하면서 제작과 투자가 분리되었다. 신씨네(신철&오정완)는 제1기 한국영화아카데미를 졸업한 김의석 감독의 "결혼 이야기"(1992)을 제작했다. 한국영화 최초의 기획자 영화이자 최초의 로맨틱 코미디였으며 그해의 박스 오피스 블록버스터였다. 영화 홍보의 귀재 심재명의 명필름("접속", "JSA"), 강우석 감독의 시네마 서비스("투캅스", "넘버3"), 사업가 출신 차승재의 우노필름/사이더스("8월의 크리스마스" "Beat")는 한국 영화의 판도를 바꾼 인물들이다.

임권택 감독의 '서편제' (1993) 는 한국영화 사상 첫 100만명의 관객을 돌파했다. "가슴을 팔로 저미는 한(恨)이 사무쳐야 소리가 나오는 법이여..."

이제 한국 영화도 박스오피스에서 100만 관객을 돌파했다. "장군의 아들 1, 2"로 흥행에 성공을 거둔 거장 임권택 감독은 1993년 영화 "서편제"로 처음으로 100만 관객동원 기록을 세우며, 예술영화의 흥행 가능성을 열었다. '서편제'는 한국영화의 역사가 시작된 단성사에서 개봉했다. 그리고, 한국의 전통예술인 판소리에 대한 관심을 촉발한 '국민 영화'가 된다. '서편제'가 한국 전통 음악 판소리와 유랑 예술가들, 그리고 고유의 정서인 한(Han)을 다룬 것도 우연은 아닐 것이다.

90년대 노장 임권택 감독과 장선우, 정지영, 박철수, 박광수, 장길수, 곽지균, 이명세 등 중견감독들은 건재했다. 한국영화아카데미(KAFA) 출신 김의석, 박종원, 장현수, 오병철 등이 메거폰을 잡았다. 한편, 영화 비평가로 활동하고, 곽재용 감독의 '비 오는 날 수채화'의 조연출을 맡았던 박찬욱은 1992년 가수 이승철 주연의 '달은 해가 꾸는 꿈'으로 감독 데뷔했지만, 흥행에 고배를 마셨다.

일제강점기부터 한국영화의 발전을 저해한 것은 검열이었다. 1987년 6월 민주 항쟁 이후 시나리오 사전심의가 폐지됐고, 1996년 영화 사전심의가 위헌 판결을 받으면서 검열은 사라졌다. 이후 영화인들은 한국영화사상 처음으로 창작의 자유를 펼칠 수 있게 되었다. 1996년, 두 예술감독이 데뷔했다. 미국 유학에서 돌아와 TV 연출을 하던 홍상수는 '돼지가 우물에 빠진 날', 프랑스에서 영화를 독학하고 귀국한 고 김기덕 감독은 "악어"로 충무로에 출사표를 던졌다.

영화배우 한석규는 1990년대 '박스오피스 킹'이었다. 영화 "닥터 봉", "은행나무 침대", "푸른 물고기", "넘버3", "접속", "8월의 크리스마스", "쉬리" 등의 흥행작으로 수퍼스타덤을 지켰다. 1970년대의 호스테스 영화, 1980년대의 무력한 지식인 영화에 이어 1990년대는 남성의 액션이 각광을 받았다. 한편, 영향력 있는 평론가 정성일이 편집장이었던 영화잡지 '로드쇼'와 '키노'를 읽고 자란 한국의 시네필들은 평론가 못지않은 영화적 지식으로 무장한 예리한 관객이 됐다. 그들은 오늘의 한국영화 르네상스를 지켜보게 된다.

Korean Cinema III: Renaissance

2000년대엔 충무로에 대기업이 2차로 진출하며 활력을 띠게 된다. 1990년대 초반 삼성, 현대, 대우 그룹 등이 영화산업에 진출했지만, 1997년 금융위기의 암초에 부딪혔다. 2000년대 들어서서 제일제당(CJ 엔터테인먼트), 오리온그룹(메가박스), 롯데그룹(롯데엔터테인먼트)이 영화 제작, 투자, 배급 및 극장 등 영화 사업 전반에 뛰어들게 된다.

2000년엔 봉준호 감독이 '플란다스의 개'로 조용히 데뷔했고, 이어 '살인의 추억'(2003) '괴물'(2006)으로 미래의 거장으로 발돋움했다. 박찬욱 감독은 '공동경비구역 JSA'의 흥행으로 재기하면서 '복수 3부작'(복수는 나의 것, 올드 보이, 친절한 금자씨)으로 잔혹미학의 귀재가 된다.

2000년대 임권택, 이창동, 김기덕, 박찬욱 감독과 배우 전도연이 칸, 베니스, 베를린의 3대 영화제에서 잇달아 수상했다.

2002년부터 20년간 한국영화는 칸, 베니스, 베를린 등 세계 3대 영화제를 번갈아 혁혁한 성과를 거두며 르네상스를 꽃피우게 된다. 고 강수연에게 베니스 여우주연상(씨받이, 1987)과 모스크바영화제 여우주연상(아제 아제 바라아제, 1989)를 안겨준 임권택 감독이 2002년 '취화선'으로 칸영화제 감독상, 같은해 이창동 감독이 '오아시스'로 베니스영화제 감독상, 문소리가 신인배우상을 수상하며 코리안 시네마 황금시대는 시작됐다. 2004년 김기덕 감독이 베를린 감독상(사마리아)과 베니스 감독상(빈집)을 석권하고, 박찬욱 감독은 칸영화제 심사위원대상(Grand Prix, 올드 보이)로 한국영화가 3대 영화제의 주요상을 석권한다.

강수연의 베니스 수상 후 꼭 20년이 되는 2007년, 전도연은 '밀양'(이창동 감독)으로 칸영화제 여우주연상을 수상했다. 2008년 전수일 감독의 '검은 땅의 소녀와'는 베니스영화제 예술공헌상, 2009년 박찬욱 감독은 칸에 복귀해 심사위원상(Jury Prize, 박쥐)를 품에 안았다.

2010년 이창동 감독은 칸에서 각본상(시)을 거머쥐었으며, 같은해 홍상수 감독은 주목할만한 시선상(Un Certain Regard, 하하하)를 가져갔다. 그리고, 다음해 김기덕 감독이 '아리랑'으로 칸 주목할만한 시선상의 바통을 이어갔다. 2012년 김기덕 감독은 '피에타'로 베니스영화제 황금사자상을 수상하며, 한국영화사상 최초의 세계 3대 영화제 대상을 기록한다. 2017년 김민희는 홍상수 감독의 '밤의 해변에서 혼자'로 베를린영화제 여우주연상을 수상했다. 강수연(1987, 베니스)-전도연(2007, 칸)-김민희(2017-베를린), 이렇게 한국 여배우들은 세계 3대 영화제의 주연상을 정복한 것이다.

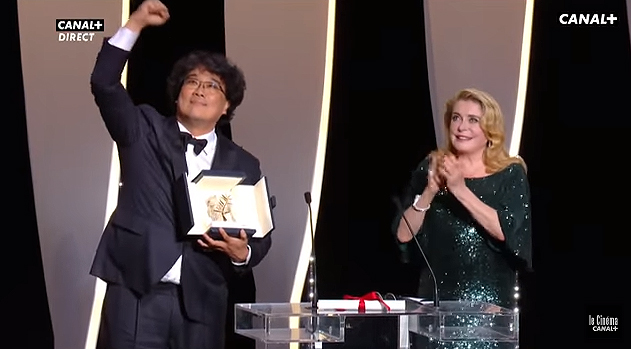

2019년 5월 봉준호 감독은 '기생충'으로 칸영화제 황금종려상을 거머쥐었고, 그 열기는 이듬해 2월 미 아카데미상 4개 부문(작품, 각본, 감독, 국제극영화상) 석권으로 이어지며 한국영화사를 새로 썼다. 그리고, 베를린은 2020년부터 3년 연속 홍상수 감독에게 상패를 바쳤다. 2020년 '도망친 여자'는 감독상, 다음해엔 '인트로덕션'으로 각본상, 그리고 2022년엔 '소설가의 영화'로 심사위원대상을 안겨주었다.

한편, 류성희 미술감독은 박찬욱 감독의 '아가씨'로 2016년 칸영화제 벌칸상(The Vulcan Award of the Technical Artist)을 수상했으며, 신점희 미술감독은 2018년 이창동 감독의 '버닝'으로 같은 상을 수상하며, 한국영화의 미술(art direction)이 칸에서 공인됐다.

2000년 이후 한국에선 조폭영화가 봇물을 이루었고, 1천만 관객 시대를 열었다.

2010년대 한국 내에서는 조직폭력배를 다룬 영화들이 전성기를 누린다. '친구' '신라의 달밤' '조폭 마누라' '가문의 영광' '비열한 거리' 등이 관객동원에 성공했다. 고개숙인 한국남성들의 열망을 반영한 것일까? 부패한 사회에 대한 응징일까? 어쨋거나 이 시기엔 1천만 관객 시대가 도래했다. 멀티플렉스 극장으로 복수관 동시 개봉이 가능해졌기 때문이다. 2003년 '실미도'가 1천만 관객을 달성한 후 '태극기를 휘날리며'(2004), 왕의 남자(2005), 괴물(2006), 해운대(2009) 등으로 이어지면서 한국영화가 흥행을 질주하게 된다.

2013년, 흥행과 작품성이 공인된 박찬욱, 김지운, 봉준호 감독은 할리우드에 진출했다. 박찬욱 감독은 니콜 키드만 주연의 스릴러 '스토커', 김지운 감독은 아놀드 슈왈제네거 주연의 액션 '라스트 스탠드', 봉준호 감독은 크리스 에반스, 틸다 스윈턴, 송강호와 '설국열차'를 만들었다.

김지운, 박찬욱, 봉준호 감독이 2013년 할리우드에 진출했다.

반면, 흥행영화의 전선은 '부당거래' '악마를 보았다' '범죄와의 전쟁' '국제시장' '내부자들' '밀정' '부산행' 등 액션과 스릴러가 사수했다. 배우 송강호는 홍상수 감독의 데뷔작 '돼지가 우물에 빠진 날'(1996)의 단역으로 출발, 이창동(초록물고기, 밀양), 박찬욱 감독(공동경비구역 JSA, 복수는 나의 것, 박쥐), 봉준호 감독(살인의 추억, 괴물, 설국열차, 기생충) 등 작가주의 감독과 흥행사 김지운 감독(조용한 가족, 반칙왕/좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈/ 밀정 )등의 영화에 출연하면서 20년 넘게 톱스타로 군림하며, 한국의 국민배우가 됐다. 한편, 이병헌은 '광해, 왕이 된 남자' '남한산성' '밀정' '내부자들' 등 국내 흥행작과 할리우드 영화 'G.I. Joe: Retaliation' 'RED 2' 'Terminator Genisys' 등에 출연하며 글로벌 스타로 부상했다.

그러나, 이명박-박근혜 정권(2008-2017)의 10년은 다시 문화계를 암흑으로 끌어내렸다. 이명박-박근혜 정부는 정권에 비판적인 문화예술인을 탄압하기 위해 블랙리스트를 작성했다. 세월호 시국선언 문인부터 문재인 후보 지지선언 문화예술인까지 9천500여명 중에는 이창동, 박찬욱, 봉준호, 황동혁, 김지운 감독 등이 포함되어 있었다.

이명박근혜 정권 하에서는 애국심을 고취하는 역사물이 쏟아져 나왔다.

이에 검열로부터 자유로울 수 있는 병자호란, 임진왜란, 광해군, 상해임시정부, 한국전쟁 등을 다룬 역사물이 급증했다. 이 시기에 '최종병기, 활' '광해, 왕이 된 남자' '명량' '암살' '고지전' '국제시장' '인천상륙작전' '밀정' '덕혜옹주' '동주' '항거' '봉오동 전투' 등 애국심을 고취하는 역사영화가 쏟아져 나온 것이 우연은 아닐게다.

박근혜-최순실 게이트는 촛불 시민혁명으로 타올랐고, 박근혜 대통령의 탄핵(2017. 3. 10)으로 이어졌다. 그리고, 박근혜과 최순실을 비롯 김기춘 전 청와대비서실장, 조윤선 전문화체육관광부 장관은 몰락하기에 이른다.

Korean Cinema IV: "Parasite" and After

한국영화 역사 100년만에 이룬 쾌거, 봉준호 감독은 '기생충'으로 칸영화제 황금종려상을 거머쥐었다. 시상자는 배우 카트린느 드뇌브.

2017년 5월 문재인 정부 출범 후 남북한 해빙시대가 시작됐고, 문화예술계도 안정을 찾았다. 할리우드에서 '설국열차'와 '옥자'를 만들었던 '블랙리스트' 감독 봉준호는 한국으로 돌아가 연출한 '기생충'으로 2019년 칸영화제 황금종려상을 거머쥐었다. 1919년 한국 최초의 영화 '의리적 구토'(김도산 감독)가 상영된 지 100년만의 쾌거였다. 그리고, 2020년 오스카 시상식에서 작품, 감독, 각본, 국제극영화상을 휩쓸며 아카데미상과 한국영화사를 새로 썼다.

2020년 벽두 코리안아메리칸 리 아이삭 정(Lee Isaac Chung, 정이삭) 감독이 한인 이민자들의 이야기를 담은 자전적 영화 '미나리(Minari)'는 선댄스영화제 심사위원대상과 관객상을 수상했다. 그리고 2월엔 아카데미상에서 '기생충' 파티가 된 것이다. 2020년 미국의 주류 할리우드(아카데미상)와 독립영화(선댄스)의 쌍두마차 영화제에서 두 한인영화가 석권한 역사적인 사건이다. 그러나, '미나리'는 2021년 아카데미상에 출품했다.

할리우드 스타 브래드 피트의 플랜B가 제작로 참가한 200만 달러의 독립영화 '미나리'는 이듬해 아카데미상 작품상, 감독상, 각본상(정이삭), 남우주연상(스티븐 연), 여우조연상(윤여정), 음악상(에밀 모쎄리) 등 6개 부문 후보에 올랐고, 윤여정(Youn Yuh-Jung)씨는 73세에 한국 배우 최초의 오스카를 거머쥐게 된다. 윤여정씨는 '미나리'로 미 배우조합상(SAG Awards/Screen Actors Guild Award), 영국아카데미상(BAFTA) 등 무려 40개 이상의 상을 받았다.

골든글로브상 역사를 새로 쓴 아시아계 여배우도 한인이었다. 한국계 캐나다 출신 배우 산드라 오(Sandra Oh, 오미주)는 2005년 ABC-TV 의학 드라마 '그레이의 해부(Grey's Anatomy)'로 골든글로브 여우조연상을 수상했다. 그리고, 2019년 BBC-아메리카의 '킬링 이브(Killing Eve)'로 아시아계 최초의 골든글로브 드라마상 여우주연상을 품에 안았다. 산드라 오는 수상 소감에서 "엄마 아빠, 사랑해요!"라 외쳤고, TV 카메라는 객석에서 웃음짓는 한인 부모의 모습을 잡았다. 산드라 오는 2019년 BTS와 함께 타임(TIME)지 '세계에서 가장 영향력 있는 100인'에 선정됐다.

그리고, 넷플릭스의 한국산 드라마 '오징어 게임(Squid Game, 연출 황동혁)'은 2021년 9월 17일 첫 방영되어 17일만에 지구촌 1억1천100만여명이 시청하며 넷플릭스 사상 치고의 히트작이 되는 기염을 토했다. 2021년 2월 제 28회 미배우조합상(SAG) TV 드라마 시리즈 남우주연상(이정재, Lee Jung-Jae), 여우주연상(정호연, Jung Ho-yeon), 그리고 신설된 스턴트 앙상블상(Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series)까지 3개 부문상을 수상했다. 비영어권 드라마('*기생충'은 영화 부문)의 배우가 SAG상을 수상한 것은 처음이다. 오일남 역의 오영수씨는 77세에 골든글로브상 남우조연상을 품에 안았다. 이정재, 정호연은 글로벌 수퍼스타덤에 오르게 된다.

'기생충(Parasite)'으로 영화의 에베레스트를 정복한 한국영화는 2021년 '미나리(Minari)', 2022년 '오징어 게임(Squid Game)'으로 K-시네마, K-드라마의 위용을 떨치고 있다. 한국인들이 즐겨 먹는 미나리와 한국의 놀이 '오징어 게임'이 덩달아 알려진 것도 쾌거다.

그리고, 코로나 팬데믹 후 2022년 제 75회 칸영화제에서 다시 한국영화는 바람을 일으켰다. 박찬욱 감독이 '헤어질 결심(Decision to Leave)'으로 2004년 심사위원대상(올드보이), 2009년 심사위원상(박쥐)에 이어 세번째 칸 트로피를 품에 안았다. 또한, 송강호는 일본 고레에다 히로가즈 감독의 영화 '브로커(Broker)'로 한국 남자배우 최초로 남우 주연상을 품에 안았다.

*한국영상자료원 '한국고전영화극장(Korean Classic Film)' 무료 보기

박숙희/ Sukie Park

서울에서 태어나 이화여대 신문방송학과 졸업 후 한양대 대학원 연극영화과를 수료했다. <월간 영상>, <포토뮤직>, <비디오 플라자>, <시네마> 등 잡지에서 기자로 일했고, <주간 영화소식>(영화진흥위원회 발행)에 2년간 '세계의 영화감독’ 시리즈를 연재했으며, <월간 스크린>에 세 감독(우디 알렌, 로만 폴란스키, 데이빗 린치) 작가론을 기고했다. 대우비디오 카피라이터, KBS-2FM ‘영화음악실’(이규원, 채시라 진행)과 MBC-TV ‘출발! 비디오 여행’(홍은철, 정은임, 이일화 진행) 작가로 일했다. 영화인과 문인 33인의 수필집 <나를 움직인 이 한편의 영화> (1990, 정민사)를 편집했으며, 도쿄국제영화제 (1989, 1991), 홍콩국제영화제(1993) 취재, 제1회 삼성단편영화제 영시네마 부문 심사위원(1995)을 지냈다. 1996년 뉴욕으로 이주한 후 Korean Press Agency와 <뉴욕중앙일보> 문화 & 레저 담당 기자를 거쳤다. <비디오 플라자>, <시네 21>, <필름 2.0>의 뉴욕통신원으로 기고했으며, 이화여대 초대 총장 김활란 박사를 회고하는 미국 내 제자들의 수필을 모은 <선생님 그리기: 우리를 움직인 스승 김활란> (1997)을 편집했다. <뉴욕타임스>의 광고 섹션 ‘Inside Korea’(2013)에 한인 화가, 배우, 뮤지션, 큐레이터, 셰프, 패션디자이너 등의 인터뷰를 8회 기고했다. 2012년부터 뉴욕의 문화, 레스토랑, 와인, 쇼핑과 여행에 관한 웹사이트 뉴욕컬처비트(NYCultureBeat.com)를 운영하고 있다. 2023년 6월 <한류를 이해하는 33가지 코드: 방탄소년단(BTS), '기생충' 그리고 '오징어 게임'을 넘어서> (지성사)를 출간했다.

한류를 이해하는 33가지 코드

*Buy Here <US>

-KBOOKSTORE US $48.60

https://kbookstore.com/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/694563/s/33-9788978895323

-반디북스 Bandi Books US $51.30

https://www.bandibookus.com/front/product/detailProduct.do?prodId=4461303

888-880-8622(Toll Free)

-고려서적 Koryo Books $90-$100

맨해튼 212-564-1844/ 뉴저지 201-461-0008

*Buy Here <Korea>

-알라딘 Aladin ₩40,500

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=318150433

[신간 안내] 한류를 이해하는 33가지 코드: 방탄소년단(BTS), 기생충과 오징어 게임을 넘어서

https://www.nyculturebeat.com/index.php?mid=Lounge2&document_srl=4097797

[NEW Book] '33Keys to Decoding the Korean Wave: Beyond BTS, Parasite and Squid Game'

https://www.nyculturebeat.com/index.php?mid=Zoom&document_srl=4097451

[언론 보도] 한류를 이해하는 33가지 코드

한국 중앙일보(중앙Sunday), 뉴욕 중앙일보, LA 중앙일보, 밴쿠버 중앙일보, 뉴욕일보, LA한국일보, 라디오 코리아...

https://www.nyculturebeat.com/index.php?mid=CulBooks&document_srl=4097741

[Media Coverage] '33Keys to Decoding the Korean Wave: Beyond BTS, Parasite and Squid Game'

https://www.nyculturebeat.com/index.php?document_srl=4097755&mid=Lounge2

[서점 통신] 한류를 이해하는 33가지 코드: 출간 이후

교보문고(반포 지점) 비치/ 알라딘 주간 베스트 인문-문화이론 부문 40위(6/13)/ 알라딘 첫 리뷰

https://www.nyculturebeat.com/index.php?mid=Lounge2&document_srl=4098111

*[들어가는 글] 뉴욕에서 한류를 목격하며...

https://www.nyculturebeat.com/index.php?mid=Focus&document_srl=4099765

전쟁을 지구상에서 사라지게 하는 방법은 없을까?

-Elaine-